Партизанский корреспондент

Миша Белобородый родился с призванием к журналистике. И за свою недолгую жизнь успел проявить его в полной мере.

Уроженец Кличевского района на Могилевщине, до войны Михаил окончил девять классов. Оккупация возможностей для учебы не оставляла. Отец Миши поддерживал связь с партизанами, от руки переписывал и распространял листовки. Он был схвачен и расстрелян гитлеровцами. И тогда его место занял сын.

Могилевские леса в годы войны приобрели широкую славу партизанского края. Кличевскую партизанскую зону обороняли около 18 тысяч партизан — по численности целая армия. В лесу размещался партизанский лагерь.

Каратели не раз пытались уничтожить партизан, устраивали блокады и облавы. Они сжигали деревни, расстреливали жителей. От райцентра к окончанию войны осталось лишь несколько уцелевших домов. Но люди не желали сдаваться и стойко сопротивлялись врагу. Они даже организовали отряды самообороны. В них входили местные жители, которые не ушли в партизанские отряды. Оружие было у всех, его брали с собой в поле, на сенокос. И если кто-нибудь из деревни прибегал с известием, что подходят немцы, люди брались за оружие и отстаивали свою деревню…

В современном Кличеве есть памятник военным журналистам. Это символ, на нем не написаны фамилии. Но у местных жителей он ассоциируется прежде всего с Михаилом Белобородым.

Михаил писал в местную газету «Голас партызана» и в областную «За Радзіму» очерки, заметки, даже выполнял редакционные задания, которые ему давали сотрудники, зачастую даже не подозревая о его юном возрасте. В годы войны партизанские газеты и листовки были единственным достоверным источником информации, из которого население могло узнать, что происходит на фронте и в тылу.

По данным могилевского историка Николая Борисенко, только за апрель — май 1943 года партизанские печатники Могилевщины выпустили около 50 тысяч экземпляров газет и листовок, 10 номеров газеты «За Радзiму» тиражом более пяти тысяч экземпляров.

Однажды, заскочив в землянку, где размещалась редакция, Миша сообщил, что в одной из деревень появились немцы, забирают у местных жителей продовольствие, скот. Эту информацию передали в партизанский штаб, и вскоре партизаны пришли на помощь деревне. Было убито больше сотни гитлеровцев, захвачено трофейное оружие. Миша написал об этом бое в газете. Заметка называлась «Пуля вместо хлеба». После выхода номера подпольные газеты сделали это название постоянной рубрикой, под которой печатались заметки о боевых действиях партизан.

Михаил Белобородый и сам мужественно сражался с врагом, участвовал в боях, которые вели партизаны, уничтожая карателей. Но не забывал и о корреспондентском долге. Его материалы печатались регулярно. Только о своих подвигах Михаил скромно умалчивал. Когда, например, диверсионная группа, в составе которой был и Михаил, пустила под откос вражеский эшелон, он написал статью «Эшелон за эшелоном». В ней автор подробно рассказал обо всех участниках диверсии, только о себе не написал ни слова.

Юного партизана и газетчика уважали и любили. Он был награжден орденом Отечественной войны. Комсомольцы 278-го партизанского отряда избрали его секретарем комсомольской организации. В июне 1944 года, после освобождения Могилевской области, Миша Белобородый вместе с другими партизанами присоединился к воинской части наступающей Красной армии в качестве разведчика. Был награжден еще одним орденом Отечественной войны. Он погиб в декабре 1944 года в Пруссии, попав со своей группой разведчиков под артобстрел.

Ему не было еще и двадцати лет. И всего несколько месяцев оставалось до Победы.

Всегда на переднем крае

Если бы вражеский снаряд не оборвал жизнь Миши Белобородого, он, скорее всего, стал бы профессиональным журналистом. Продолжал бы писать о подвигах, только уже больше о трудовых, о том, как его земляки восстанавливают практически уничтоженный Кличев, налаживают разрушенное оккупантами хозяйство. Но и о боевых товарищах, конечно, не забывал бы, писал о тех, благодаря кому на истерзанной земле воцарился, наконец, мир, о том, какой ценой он достался родной стране. Но в эту цену вошла и его жизнь.

Сегодня перед молодежью с таким же призванием открыты широкие возможности для получения профессиональной подготовки. Целых пять вузов страны предлагают обучение по специальности «Журналистика». Это Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусский государственный университет, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова, Брестский госуниверситет им. А. С Пушкина.

Самый широкий спектр профильных направлений по специальности предлагает БГУ: цифровые медиаплатформы и печатные СМИ, аудиовизуальная журналистика и блогинг, глобальная медиасреда и информационная безопасность. Выпускники получают дипломы с квалификацией журналиста.

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины предлагает два варианта. Можно, например, поступить на специальность «Белорусская филология» или «Русская филология» с уклоном на литературно-редакционную деятельность. А с 2024 года на филфаке открылось направление «Журналистика». Отучившись здесь, выпускник получит диплом с квалификацией профильного журналиста.

Готовит журналистов и Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова, где на историко-филологическом факультете есть кафедра славянской филологии, выпускающая в том числе и квалифицированных журналистов.

В Брестском государственном университете им. А. С. Пушкина на филологическом факультете журналистов готовит кафедра белорусского и русского литературоведения и журналистики.

В ГрГУ им. Я Купалы специальности «Журналистика», в том числе веб-журналистика и аудовизуальная журналистика, обучают на факультете истории, коммуникации и туризма.

И благодаря тому, что тема Великой Отечественной войны, тема ее героев и святого долга хранить память о них никогда не исчезает со страниц и интернет-ресурсов наших СМИ, имя Миши Белобородого тоже навсегда сохранится в списках тех, кто «к штыку приравнял перо».

Она любила разговаривать с людьми

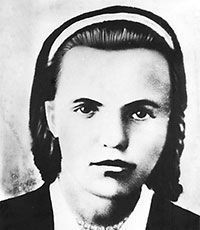

Вере Самолетовой в 1941 году исполнилось 19. Она родилась на Могилевщине, в деревне Седич Быховского района, младшим ребенком в многодетной семье. Окончила четыре класса Седичской школы, затем училась в Мокрянской средней школе. С первых дней учебы в Мокрянской школе председатель местного колхоза поручил Вере носить почту из деревни Мокрое в деревню Седич. Все равно ей туда домой возвращаться, вот и доставит по дороге. А Вера согласилась с радостью. Нравилась ей эта работа. По характеру она была девушкой общительной, любила разговаривать с людьми, приносить им новости, рассказывать, о чем пишут в газетах. Идеальный почтальон или соцработник. Но в 30-е годы соцслужбы в нашем сегодняшнем формате еще не существовало. А вот почтальон — профессия древняя, однако до сих пор востребованная.

В 16 лет Веру приняли в комсомол. Расцвет юности с ее надеждами и планами, время мечтать, влюбляться, создавать семью. Ничего этого Вера и ее ровесники не успели. Началась война. В первый же месяц Быхов был оккупирован немецкими войсками. После двухнедельного сопротивления части Красной армии отступили и в городе начался террор. Фашисты проводили массовые аресты и расстрелы. На городском стадионе создали лагерь для советских военнопленных. За три года оккупации они уничтожили две трети населения района. Но местные жители не собирались покорно подчиняться врагу. Они старались помочь военнопленным, и Вера Самолетова тоже сумела вывести из лагеря несколько человек и переправить в те деревни, где можно было встретить партизан.

На территории Могилевской области образовалось несколько партизанских зон, где партизаны и население успешно противостояли немецко-фашистским захватчикам. Вера Самолетова стала связной одного из партизанских отрядов. И одновременно — разведчицей. Как сотни ее сверстников на оккупированной территории Белоруссии, она наблюдала за передвижениями и действиями гитлеровцев, подмечала детали и все полезные сведения передавала в отряд. Она писала листовки, которые начинались со слов «Смерть фашистам!» и распространяла их среди населения. Собирала оружие в лесу, доставала соль, патроны, медикаменты, белье и тоже передавала все это партизанам.

В феврале 1944 года выследивший Веру полицай донес в жандармерию о ее связях с партизанами. Девушку схватили, раздели, бросили в сарай и облили холодной водой. Двое суток провела она в этом сарае при 20-градусном морозе. Ее били, пытали, надеясь выяснить место расположения партизанского отряда, имена тех, кто помогает партизанам. Но ничего не добились.

Существуют две версии того, как погибла Вера Самолетова. Долгое время считалось, что ее утопили в проруби в Днепре. Так думала мать Веры, которая не отходила от сарая, где держали ее дочь, видела, как ночью полицаи вывели Веру, бросили в машину и увезли неизвестно куда. И до сих пор во многих источниках, на многих интернет-ресурсах, посвященных героям Великой Отечественной войны, тиражируется именно эта версия последних часов жизни отважной комсомолки. Но в 2010 году накануне Дня Победы в быховской газете «Маяк Прыдняпроўя» был опубликован очерк

Р. Шинилевой «Заплачено жизнью». Автор ссылается в нем на воспоминания брата Веры Самолетовой Захара, в годы войны тоже помогавшего партизанам. По его словам, Веру довезли до деревни Слоневщина и расстреляли из автомата. Тело бросили в погреб и забросали бревнами. Две местные жительницы вытащили его и похоронили на деревенском кладбище. От них и узнал Захар о судьбе сестры. Могила Веры и сейчас там.

Специалисты по добрым вестям

Как бы сложилась судьба юной героини Веры Самолетовой, если бы не война? Может быть, она действительно стала бы сельским почтальоном, приносящим людям письма, газеты, добрые вести? А может, пошла бы учиться дальше, избрав, скорей всего, похожую профессию, располагающую к общению с людьми?

В наше время есть возможность сочетать то и другое. Почтовая связь благодаря новым технологиям усовершенствовалась, что называется, до неузнаваемости. Но суть ее осталась прежней — связывать между собой далеко друг от друга живущих, но близких людей, организации, учреждения…

В Беларуси высшее образование по специальности «Почтовая связь» дает Белорусская государственная академия связи. Отучившись на факультете инжиниринга и технологий связи, выпускник получает квалификацию «Инженер».

Можно окончить колледж по специальности «Почтовая деятельность» и получить квалификацию «Специалист по почтовой деятельности» и рабочую профессии «Оператор связи» 4-7 разряда. На базе Белорусской государственной академии связи среднее специальное образование дают колледж информационно-коммуникационных технологий и Витебский филиал БГАС. Кроме того, обучение ведут Брестский и Гомельский государственные колледжи связи, Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна, Минский государственный колледж сферы обслуживания.

Но и почтальоны в их традиционном формате — замечательные люди, доставляющие почту и пенсии, подписывающие на любимую газету, находящие минутку, чтобы поговорить с одиноким человеком и развеять его грустные мысли — по-прежнему нужны и всеми любимы. Такой по характеру была Вера. Такой ее и запомнили.

Оперативные и актуальные новости Волковыска и района в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке!

Правила использования материалов "Наш час" читайте здесь.