В них — работают, в них же и спят. На правом рукаве нашивка крупными буквами — OST, что означает «восток». Двойные в высоту нары, матрасы, набитые какой-то трухой. Простыни и подушки — это из другой, довоенной жизни…

Аня спала на верхних нарах. Пока слазишь с них, задевая телом за выступы и ребра досок, просыпаешься. Замешкаешься — получишь удар палкой. Что-то соседка по нарам Катя не шевелится. Тронула ее за плечо: «Вставай, подруга!» Катя Середенко — действительно подруга со школьного детства, из соседней деревни. А вот с Ниной Германовой, которая спит внизу под ней, когда-то вместе бегали и в лес, и на речку, она из ее родной деревни Шугаево.

В окнах едва брезжит рассвет, а их уже подняли. Каждое утро в одно и то же время. Летом поднимали в пять, а сейчас зимой в семь. В их отделении барака — двенадцать девушек, угнанных из Белоруссии в фашистский ад летом 1943 года на подневольный труд. Сейчас бы дома подошла к зеркалу, расчесала бы волосы, заплела их в косы. А тут провела рукой по голове — жесткий ежик уже немного отросших волос. Немцы первым делом обезобразили своих пленников, обстригли наголо. Заставили раздеться, и бесцеремонно осмотрели их, как скот при покупке. Это было так унизительно для девичьей невинности…

Сунула ноги в обувь на деревянной подошве. То ли ботинки, то ли сандалии, потому что их продувает насквозь, и снег попадает под пятку.

И снова окрики: «Шнель-шнель, шмутциге швайне!» (Быстрей-быстрей, грязные свиньи!). Самое распространенное и сильное немецкое ругательство.

«Им бы ругаться у наших деревенских мужиков поучиться!» — думала Аня, слыша гортанные голоса надзирателей и охранников. Полубегом в так называемую столовую, в ту часть барака, где стояли длинные столы и было раздаточное окно из кухни. Завтрак — баланда из овощей с маленьким кусочком хлеба, затем во дворе перед бараком перекличка. Строй унылых женщин и девушек в полосатых халатах с опущенными плечами и головами. Зимой немцы старались продлить перекличку, поморозить узниц. Еще одна форма изощренного издевательства. А затем строем по двое в ряду, с охранниками по бокам, с науськанными на невольниц собаками — «форвертс!» (вперед).

Если вдуматься — собаки были ни к чему. Никто из узниц не мог убежать. Во-первых, на это не было сил. А, во-вторых, в чужой стране негде им было спрятаться. Выдал бы любой немец, дрожащий за свою шкуру перед гестапо.

Длинной походной колонной, поднимая пыль, — сначала по проселочной дороге, потом застучали деревянными подошвами по булыжной, затем — по асфальту города Данцига, будя еще почивающих добропорядочных бюргеров, и прямиком — в порт с его гудками подходящих судов, с визгом и гулом работающих кранов. Задача узников — разгружать баржи. Картошку, овощи, зерно, железо, доски. В мешках, корзинах, в тачках. За первое же лето их нежные руки покрылись ссадинами и мозолями, стали похожими на мужские.

Работали без обеда. Уходили на работу по темноте и возвращались тоже затемно. Немцы старались выжать из своих пленниц максимум пользы. По 12—14 часов работы. Тут бы и механизм сломался. А бедные женщины выдерживали. И так уставали, что одно только желание было: свалиться на нары и не вставать. Когда обратно шли, то проходили мимо свинофермы, где работали подневольные поляки. Те иногда бросали девушкам вареную картошку. Но если увидит надзиратель, что узница картошку подняла, огреет палкой изо всех сил. И по спине, и по голове. На ужин все та же пустая баланда из капусты или свеклы.

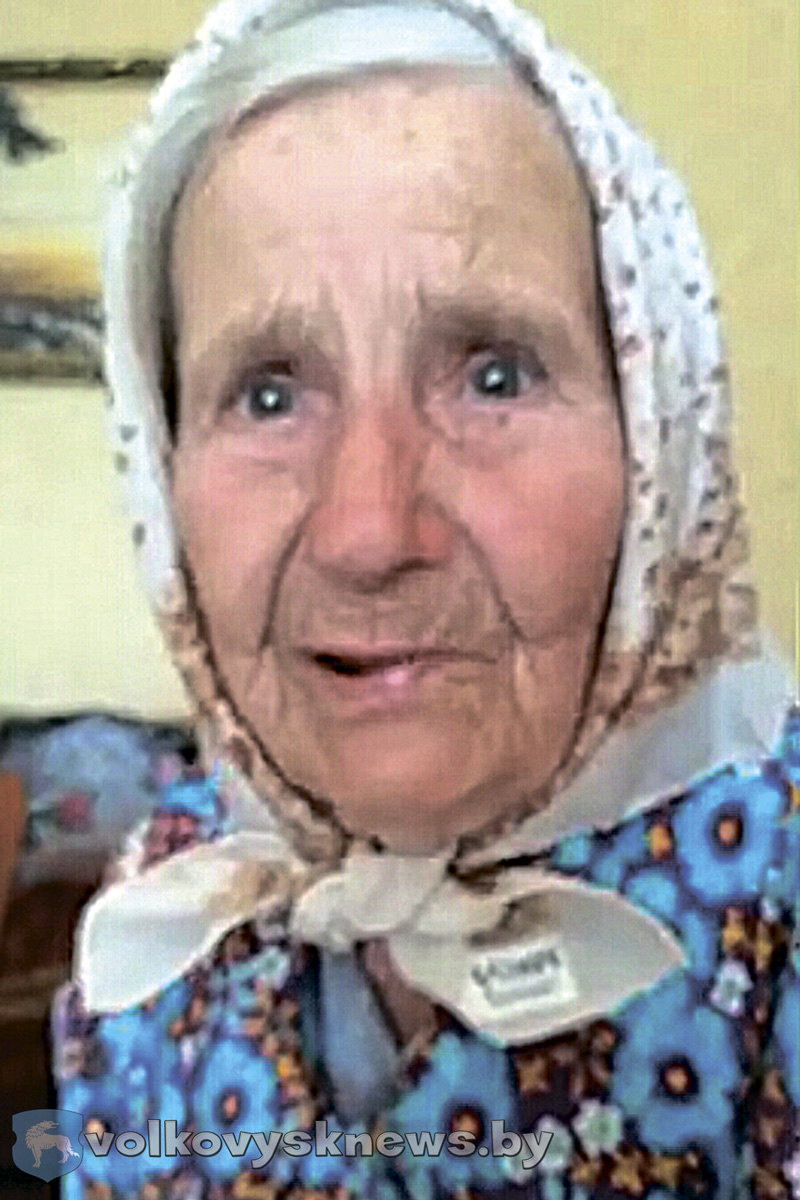

— Сколько нас там погибло, один Бог знает! — тяжело вздохнула моя собеседница, опрятная женщина в красивом синем халате с диковинными цветами, Анна Степановна Климова. — Сколько умерло, а скольких забили. Тех, кто уже не мог работать, износился, отправляли в женский лагерь Равенсбрюк, как говорили немцы, на лечение, но мы-то догадывались — на уничтожение…

— К концу сорок третьего года рядом с нашим лагерем появился второй, в который немцы свозили женщин из Белоруссии и России, так называемый «лагерь жен военнослужащих», некоторые были с детьми-грудничками, некоторые с малолетними, которые еще держались за мамин подол. Дети спали на нарах вместе с матерями, и женщины, уходя на работу, вынуждены были их оставлять в бараках. Их ожидала страшная судьба. Однажды эсесовцы увезли их неведомо куда, якобы в специальный детский лагерь. Но правды не утаишь. Позже мы узнали, что из их тел фашисты сложили костер.

— Однажды к нам в Волковысский кинопрокат пришел документальный фильм о жизни узников в немецких концлагерях в годы войны. Это были то ли шестидесятые, то ли семидесятые годы. И там как раз были кадры о том, как эти изверги уничтожают малых детей. На первом же сеансе две женщины упали в обморок. Кто знает, может быть, они тоже потеряли своих детей там, в фашистском аду… Мы вызвали скорую. И райком партии запретил показывать этот фильм в нашем городе. В то время я считала, что это было правильно. Многие из нас, кто в годы войны был молодым, побывали в фашистском плену. Раны еще были слишком открытыми.

Слушаю ее такой неспешный говорок и пытаюсь осознать, о чем она говорит. Умом это понимаю, а душа отказывается принять. Как на самом деле это было возможно — такое извращение человеческой природы, такая жестокость в завоевателях наших сел и городов, такое издевательство над ничем не повинными мирными людьми, над нашими белорусскими невестами, почти еще девочками? А осознающий информацию разум подтверждает — да, было. И нельзя этого забывать, как бы ни хотелось забыть.

Год и семь с половиной месяцев пробыла Анна Петровна в немецкой неволе. Дату своего освобождения помнит, как дату своего второго рождения: 17 апреля 1945 года. Фашисты заперли их в бараках, а уничтожить не успели. Слишком стремительным был натиск Красной Армии. Узницы плакали от счастья, увидев нашего русского парня, который своим танком разнес в щепки ворота лагеря, в слезах целовали его… Потом советский офицер определял судьбу каждой узницы. Увидев опухоль на руке Анны, приказал отвезти ее в госпиталь. В госпитале она пробыла больше месяца. А оттуда ее направили в Карелию. Там оказались несколько сотен парней и девчат, переживших фашистскую неволю. Там она в молодежной бригаде восстанавливала разрушенную железную дорогу по берегу Ладожского озера, которую ленинградцы в годы войны называли «Дорогой жизни», потом работала в Петрозаводске. Жила в общежитии, как и все молодые парни и девчата, ходила в клуб на танцы. На танцах и встретила свою судьбу. Широкоплечий статный парень с обаятельной улыбкой — Василий Климов. Поэтому позже своих подруг Кати и Нины вернулась на родину.

Приехала на попутке в деревню, а деревни-то и нет. Одни землянки. Прокатился над деревней огненный смерч войны. Фашисты спалили ее, как партизанскую. Да она такой и была, как сотни белорусских весок… Обняла ее мать Полина Ивановна, уж и не чаяла увидеть дочку живой. Аня была рада обняться и с сестрой, и с другими родичами, которые приходили в их землянку повидаться с пропавшей, в частности, и со своим двоюродным братом Сергеем Барановским, который в родных краях партизанил и вместе с бойцами Красной Армии выбивал фашистов из Витебска. А вот отца Петра Абрамовича пока еще дома не было. Сразу после освобождения советская власть мобилизовала его на работу в Смоленск, где восстанавливали изуродованный фашистами город.

А потом за ней приехал из Петрозаводска ее кавалер, и молодая семья решила обустроиться в более благодатных местах, чем разрушенная войной Витебщина. 20 декабря 1945 года Аня и Василий сошли с поезда на вокзале Волковыска, эта дата навсегда врезалась в память Анны Петровны. Новый 1946 год они встретили в гостях у людей, с кем познакомились на Севере. Наш город им понравился, и молодая пара стала искать работу.

С работой Василию проблем не было. Он, человек бывалый и мастер на все руки, устроился в горпищеторг заведующим базой. А вот Анне Степановне пришлось поискать. Когда кадровики узнавали, где она побывала в годы войны, то ей с любезной улыбкой отказывали в устройстве на работу. Была такая графа в личном деле — где находился во время оккупации Белоруссии. Анна писала честно: была угнана на работу в Германию. Сколько она настрадалась из-за этой треклятой пятой графы и своей честности! Поехали с подругой поступать в техникум в Барановичи. Документы подруги приняли, а ей возвратили.

Добрым словом она теперь вспоминает жену секретаря райкома Сотову. Имя и отчество этой сердобольной женщины уже не помнит. Это она помогла ей устроиться на работу в кинотеатр, где Анна Степановна проработала больше тридцати лет бухгалтером. Подучилась на бухгалтерских курсах. Завоевала авторитет среди сотрудников, была для них примером добросовестного отношения к работе. Много лет была казначеем профсоюзной организации отдела культуры. И всегда ее документы были в порядке, а порученные ее догляду средства в целости. Ее работу ценили и в областном управлении кинофикации. Когда уходила не пенсию, выписали премию. Тогда это надо было заслужить…

И Анна, и Василий, оба тянулись к знаниям, старались наверстать упущенное за годы войны. Она окончила вечернюю школу, а потом училась на курсах бухгалтеров в Гродно, он поступил в техникум, и, закончив его, стал мастером-краснодеревщиком, то есть столяром высшей квалификации.

Да и семейная жизнь вначале устроилась самым наилучшим образом. Муж всю жизнь в ней души не чаял. Как раз перед рождением дочки Татьяны, в августе 1949 года, он получил квартиру в хорошем крепком доме по улице Брестской, в котором раньше жили медики. На то время, как признается Анна Степановна, квартира была чудесная, из трех комнат. Было где разместиться молодой семье. Дома по вечерам звучала музыка. Василий Григорьевич разучивал на трубе свою партию. Еще в армии он играл на духовых в дивизионном ансамбле. А по выходным Анна Петровна брала дочку за руку и вела свою Танечку в городской парк, где с эстрады звучали вальсы и фокстроты, и среди оркестрантов сидел и ее папа. Да, дорогой читатель, в нашем парке по выходным долгие годы звучала живая музыка — духовой оркестр. И много лет городским оркестром руководил замечательный человек и великолепный музыкант Владимир Беляев.

— А как играл мой Вася на пианино — заслушаешься! — качает головой моя собеседница. — Мне- то медведь на ухо наступил, а у него был талант. Нет, у нас своего инструмента не было, а мы ходили к соседке, у нее было пианино. Мой муж мог подобрать любую песню. Бывало, на праздник оденет гимнастерку, да нацепит на грудь все свои награды, еще пригожей становится. И мне тогда пройтись с ним по улицам — одно удовольствие. Очень я им гордилась. Еще бы — всю войну прошел, сколько боев пережил, Берлин брал и жив остался! Весь воинский путь в пехоте протопал. Настоящий солдат Победы! Я за ним жила, как за каменной стеной. Он по месту рождения сибиряк, отец был несправедливо репрессирован, после освобождения к нам сюда приехал, уже совсем слабый, и мы с Васей бережно его до самой смерти смотрели. Тринадцать лет моего мужа уже нет со мной… Но мне иногда кажется, что он куда-то вышел ненадолго, и скоро вернется. Все, что вы видите в зале — эти картины, эти статуэтки, эти книги — это все или куплено Васей, или подарено ему…

Слова моей собеседницы побудили меня провести взгляд по стенам. Глядя на большие картины и на десяток мал е н ь к и х пейзажиков, можно было понять, что больше всего притягивало сердце солдата — образы родной природы, и русской, и белорусской: речки с мостками, опушки и полянки, красивые восходы и закаты. Анна Петровна в другой комнате показала мне большую фотографию мужа в рамке: умное лицо много повидавшего и испытавшего человека, который сумел не только до Берлина дойти, но и прожить еще после этого пятьдесят девять мирных лет. Это значит — берег здоровье, вредных привычек не имел, жил душа в душу с красавицей женой… Гордился своей умницей дочкой, которая подарила им двух внучек Аню и Олю. И все у них было вначале хорошо, выучились, вышли замуж, нашли хорошую работу.

Но жизни без испытаний и проблем не бывает. Не миновали они и семью Климовых. Аня после окончания Могилевского дошкольно-педагогического техникума, получила направление в Пинск. И этот полесский город, и сама работа ей очень нравились. Но в 1986 году разразилась Чернобыльская катастрофа, и Аня вынуждена была переехать в Волковыск, под мамино крыло. Здесь она устроилась в детский садик, по специальности, и поступила заочно в Гродненский пединститут. И никаких оснований для тревоги и переживаний у ее родителей не было, пока не ударила по ним страшная дорожная авария. Автобус, на котором Аня возвращалась из Гродно домой, попал в ДТП, а сама девушка угодила в реанимацию в состоянии комы. Три недели она лежала без признаков жизни, за нее дышала и гнала по венам и артериям кровь умная аппаратура. Медики уже усомнились, что удастся ли вернуть пациентку к жизни, и уговаривали Анну Петровну и Василия Григорьевича согласиться на отключение аппаратуры. Но родительские сердца подсказывали не соглашаться. И на двадцать третий день их дочь открыла глаза…

Даже такой беглый пересказ давно прошедшего несчастья дался моей собеседнице нелегко. Глаза заблестели, и Анна Петровна промокнула их кончиком косынки, кокетливо повязанной вокруг шеи: «Я столько пережила, не дай Бог никому!»

Но Анна Петровна выстояла и поражает и сейчас, на склоне своих долгих лет, жизнелюбием и радостью. Она и сейчас еще трудится по мере сил на своем приусадебном участке, ухаживает за своими курочками. А ей, слава Богу, уже девяносто три…

Окна в доме Анны Петровны смотрят в дворик, где теперь роняет листву сад, посаженный и ухоженный ее доблестным и трудолюбивым мужем. Но больше всего приманивает взгляд картины ослепительно белых хризантем, словно сияние чистой и доверчивой человеческой души. Души, очищенной переживаниями не только за себя, а за всех и ближних, и дальних людей, попавших волею судьбы в круг твоего родства. Такой мне представляется и душа Анны Петровны Климовой.

Георгий КИСЕЛЕВ.

Оперативные и актуальные новости Волковыска и района в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке!

Правила использования материалов "Наш час" читайте здесь.